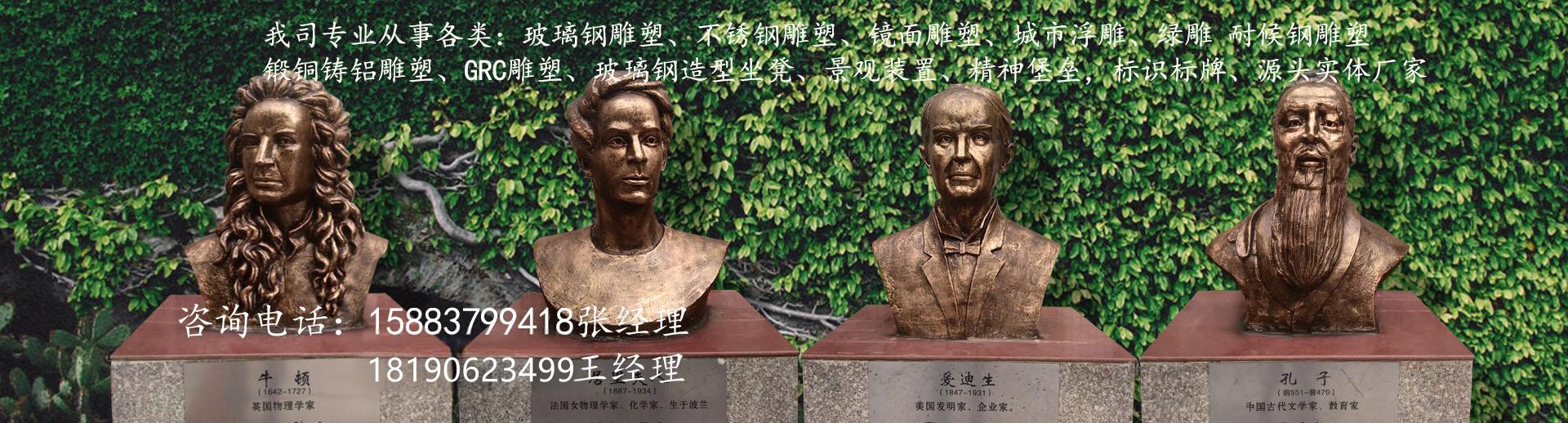

艺术创作首先要让人民大众看得懂——著名雕塑家、川美教授龙德辉先生专访

蟾宫折桂,名字念了整整一天

《黄巢》龙德辉

《郭沫若》龙德辉

《杨尚昆像》龙德辉

“好可惜!”我也感喟。

“1952年高考,我差不多二十岁。正遇上放暑假,南充高中的大部分学生,除了应届考生外,其余都回家了,所以我们来自各地的考生就住在那所学校的教室里。那个年头读高中的人不多,我们达县高中是由好几所中学合并起来的,其中有省达中、县达中、县女中、还有宣中,也就是宣汉中学。”

“哦。”

“高考结束后,统一由《人民日报》发榜,公布录取名单。”

“难道全国考生的名字都要登在上面?”我觉得不可思议。

“凡是考上的都登在上面。”他肯定地点点头,“当天《人民日报》是两大张八大版,没有任何消息,头版头条就是高考发榜。那个年代报纸发行量不大,整个学校只有一份报纸,大家都集中起来听。从上午一直念到下午。”

“都是分配吗?”

“都必须服从分配。过了好几个小时才听到自己的名字,我一听我分在西南人民艺术学院。”

……

大匠之风,赴京创作农民领袖

“你人生中最大的欣喜和成就感与艺术有关吗?是什么让您一直坚持数十年磨砺,不改其志。艺术最终给您带来的除了金钱与名望,其他还有什么?”我低头看了看手机上的采访提纲。

《方腊》龙德辉

“我们过去还没有这种市场观念,做出来的东西主要就是为人民大众服务。”他淡然笑曰,“比如我的作品《觉醒》,中国美协把它送往苏联莫斯科参加社会主义国家造型艺术展览,回来后中国美术馆收藏了,给我寄来了五百块钱,相当于我一年的工资。还有重庆长江大桥的《春·夏·秋·冬》,我是参与者之一。做了一年多,象征性给了两百还是四百块钱。”

“这么少?”

“回想起来,其实最大的欣喜乃金钱之外的东西。在艺术创作中不断学习探索。”

“嗯。”

“对我一生影响最大的还数上世纪五十年代的一次经历。1954年,在郭乾德主任主持下,雕塑系成立了大足石刻研究小组,开始对大足石刻进行拍照、描绘临摹复制。当时我是学生,把我也纳入小组成员之内。三年后,即1957年,我领着系里9位教师3位工人师傅去到大足北山,风餐露宿在洞窟,对北山、南山的石刻造像作了长达五个月的临摹复制与考察研究,被那些概括洗练、体线融合、造型精炼的石刻造像深深感染,受益匪浅。我们1957年9月去的,直至1958年春节才结束返校。”

“这么长时间?”

《杨闇公像》龙德辉

“当时那地方还没有被评为联合国世界文化遗产,也不像现在这样每天车水马龙。北山离大足县城一公里,没有公路,只有几段石板路和土路,一到下雨便泥泞不堪。学校派车把白泥、石膏粉以及当地买不到的器材,从黄桷坪运往大足北山脚下,之后全靠我们用人力搬运上山。”

“好辛苦。”

“大足石刻是世界八大石窟之一,其摩崖造像从唐、五代、宋一直延续到明、清。我们去了以后,就住在北山摩崖洞窟内,那里建有木架廊道,四面通风,只有顶上盖着瓦,只遮雨不御寒。廊道端头有间小屋,是供文管人员休息用的。山上很冷清,只有下山赶集的农民偶尔经过。文管人员叫张孝达,他每天下班后回到县城去住,并不住在山上。我与毛超群、罗裁云、李兆富、李玉璋、李光华分别住在三个洞窟内,其余的人都挤在端头那间小屋子里。”

“每天与菩萨相伴,好有趣。”

《我们走在大路上》龙德辉

《毛泽东》集体创作-龙德辉初稿-成都天府广场

长江大桥雕塑《秋》集体创作 龙德辉承担分创作

龙德辉

男,生于1932年8月,四川达州人,历任四川美术学院教授、雕塑系主任,中国美术家协会会员,中国雕塑学会会员、中国美术家协会四川分会理事,中国雕塑壁画艺术总公司艺术委员会委员,重庆市美术家协会荣誉理事。四川省暨重庆市城市雕塑艺术委员会委员,重庆市老教授协会四川美术学院分会会长,四川美术学院退休委员会主任。